صحيح أن الجميع كان على علم مسبق بأن سوريا (النظام والدولة) كانت على موعد مع المؤامرة، لكن ما كان أحد يتصور أن تكون بهذه البشاعة والشراسة، وأن يتوحد في سبيلها سائر العالم الغربي مضافًا إليه قوى إقليمية كتركيا والسعودية وقطر؛ وصحيح أيضًا أن أغلب المتابعين للشؤون الداخلية السورية كانوا على دراية بقوة وكفاءة الجيش العربي السوري وبتماسك وصلابة وحسن تدبير النظام، لكن ما كان أحد يتصور أن لديهم هذه القدرة المذهلة على الصمود والتحمل ثم الرد والانتصار.

مرت سوريا بمراحل هلل فيها أعداؤها بدنو موعد سقوطها، واقتراب أجل الإعلان عن تداعيها ومن ثم انكسار آخر نظام عربي ظل على موقفه الثابت الرافض للكيان الصهيوني والداعم للمقاومة؛ ومرت بمراحل أخرى أثبت الجيش ومن خلفه الشعب ومن خلفهما قوى دولية مؤثرة كروسيا وقوى إقليمية فاعلة كإيران، قدرته على الصمود وعلى الدفاع عن كيان الدولة ومشروعها المقاوم والمناهض لذلك النمط الاستعماري الحديث الذي يدير معركته من خلف الستار معتمدًا على أدوات محلية؛ وبين هذه المراحل وتلك بقي ثمة قاسم المشترك وهو قدرة النظام السوري على إثبات حضوره ونفوذه حتى في أشد المناطق وعورة، وهي التي شهدت نزاعًا مسلحًا داميًا بين الجيش والعصابات "المعارضة".. حتى ليمكنك القول بضمير مطمئن أنه وبعد مرور خمس سنوات من حرب عالمية متكاملة الأركان، لا تزال الدولة السورية، رغم كل ما نزفته من دماء، متماسكة وقادرة على خدمة مواطنيها، وذلك لأن النظام ما قبل أن يخسرها في أي وقت، وما استسهل التفريط في مهامه رغم أن الذرائع كانت متاحة وبوفرة.

منذ انتقال الأحداث - كما كان مخططًا لها - لمربع الصراع المسلح في نهايات عام 2011، والنظام السوري على وعي تام بطيعة المؤامرة، وأنها تستهدف ما هو أبعد منه ومن إزاحته عن السلطة، حيث ترمي إلى أمرين: الأول، إضعاف بل إنهاء مشروع المقاومة والذي تمثل سوريا في محيطها العربي رأس حربته؛ والثاني، تقويض أركان الدولة وهدمها، بالشكل الذي يمهد لتقسيمها وتفتيتها إلى كيانات صغيرة متحاربة. لم يفرط النظام في محور المقاومة وظل متكئًا عليه في معركته، فصارت المعركة واحدة، وصارت فصًلا - لا أكثر - في الحرب الطويلة بين المحورين (حتى وإن كانت الأخطر والأصعب)؛ من جهة أخرى ظلت الدولة السورية، رغم كل شيء، توفر لمواطنيها الخدمات والدعم حتى في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة (المرتزقة).

فيكفي أن تعرف، أن الحكومة السورية، منذ اندلاع الأزمة جعلت في مقدمة أولوياتها إبقاء المؤسسات الإدارية التابعة لها تمارس عملها التقليدي، فلم تتوقف، مثلًا، عن صرف رواتب الموظفين، حتى هؤلاء الذين توقفوا عن أداء مهامهم الوظيفية بسبب تخريب أماكن عملهم بفعل الحرب الدائرة؛ ويكفي أن تعرف، أن الدولة لا تزال، توفر الخبز والوقود المدعم والرعاية الصحية والتعليم، لأغلب المواطنين السوريين، سواء أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطرعليها الجيش أو أولئك الذين يقطنون في مناطق خارج سيطرة النظام (وبالمناسبة لا توجد منطقة خارج سيطرة النظام بالكلية)؛ ويكفي أن تعرف، أن الأجهزة الحكومية لا تزال تمارس عملها الروتيني في إصدار شهادات الميلاد وتسجيل حالات الوفاة وإصدار البطاقات وجوازات السفر والوثائق الإدارية وتسجيل صكوك الملكية.. وإلخ، في مختلف المحافظات السورية. لقد كانت الدولة السورية، على قدر من الفطنة وحسن التدبير أهلاها لتكثيف سلطاتها البيروقراطية وتجميعها لتصبح مركزة في التجمعات الحضرية حيث يتمكن من الدفاع عنها بقوة عوضًا عن المناطق الريفية أو النائية التي تشهد نزاعًا مسلحًا؛ فمنذ نشوب الحرب، اتجه النظام إلى "مَركزة" العديد من وظائفه الإدارية، فوزّع الخدمات على مدن المحافظات السورية (يشمل ذلك نحو 12 مدينة من أصل 14 محافظة سورية)، حيث تفرض قوات الجيش سيطرتها عليه.

وللدلالة على ماسبق، نسوق هاتين واقعتين، اعتمادًا على مصادر إعلامية عدّة، على سبيل المثال لا الحصر: الأولى، في ضواحي درعا (وهي خاضعة لسيطرة المعارضة التي تتلقى دعمًا من الكيان الصهيوني)، حيث يتوجه سكانها المحليون بشكل دوري إلى مقرات مكاتب النظام في مركز المدينة للحصول على مرتباتهم وعلى ما يحتاجون إليه من وثائق وأوراق رسـمية؛ والثاني، في وادي بردى - ريف دمشق، حيث تستمر الدولة في دفع الرواتب وتوفير الخدمات، حتى بعد أن أخضعتها الفصائل المناهضة لسلطتها.. بيد أن النظام كان لديه من المعلومات ما يوفر له القدرة على تحصين الدولة، حيث تم فصل الموظفين المنخرطين في أنشطة مسلحة تخريبية، وبناء عليه حرموا من الدعم الحكومي المقدم رغم توقف العمل.

وبغية التأمين، تم تجميع المصالح الحكومية ومباني الإدارات الرسمية، وتشمل المستشفيات والمحاكم والهيئات التي تصدر الوثائق، لتصير قريبة من أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي، بالأحياء (داخل المدن) التي يتمكن من تحصينها بشكل شبه كامل. والقاصدون تلك المقار يخضعون إلى تفتيش دقيق بهدف التأمين وتحسبًا من وقوع أي عمليات تخريبية تعوق المؤسسات الحكومية عن أداء عملها في خدمة المواطنين.

سعي النظام السوري، للحفاظ على الدولة ودولاب العمل بها، أكسبه مزيدًا من الشعبية، وأثبت جدارته في إدارة البلاد، ووفر له حاضنة جماهيرية لا يمكن لمنصف إنكارها، وغفر ما يقع من أخطاء بسبب فساد صغار الموظفين أو ظهور عمليات جزئية غير رسمية تعتمد على الرشاوي؛ فمثلًا في دير الزور شرقي سوريا، بحسب ما نشرته قناة الميادين في ديسمبر 2014، تكاتف سكان المدينة مع قوات الجيش والأمن للدفاع عن المناطق التي يسيطر عليها، والتي تتركز فيها المؤسسات الحكومية وتوفر من خلالها الدولة الخدمات للسكان، ضد الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" ومن دار في فلكه. وقد زار وزير العدل السوري، الذي تعود أصوله إلى هذه المحافظة، المدينة لتقديم الشكر لأهلها والإشادة بجهودهم، في أواخر 2014.

صحيح أن الوضع في سوريا صعب وشاق وقاس، لكن الحياة لم تعد بعد مستحيلة، كما يصورها الإعلام بشقيه الخليجي والدولي.. ففي نوفمبر 2014، وبحسب ما نشره الإعلام السوري الرسمي وأكدته مصادر أخرى، نبه وزير التعليم العالي السوري إلى قدرة الجامعات الحكومية على استقبال نحو 650 ألف طالب وتخريج ما يزيد عن 50 ألف طالب كل سنة على الرغم من تواصل النزاع؛ وفي مدينة حمص التي تشهد حربًا دائرة بلا هوادة، لم تتوقف المستشفيات الحكومية أو المخابز أو معامل معالجة المياه، عن العمل. ويمكن ببساطة، أن نقيس كمصريين على وضعنا الداخلي، فنحن لا نزال قادرين على الذهاب إلى العمل، وعلى إرسال أولادنا إلى مدارسهم، وعلى الخروج للتريض في أوقات الإجازات، رغم أن التفجيرات تقع بين الحين والآخر، ورغم أن الإعلام الخارجي يصور البلاد وكأنها على صفيح ساخن وأن النار تستشري في سائر جنباتها.. ونحن لا نقول بأن الوضع في مصر مثل سوريا، ولكنها مقاربة فقط حتى يتبين فحوى ما نقول.

إن بقاء المدن والمناطق الحضرية في قبضة الجيش السوري، وتمركز العصابات التكفيرية المعارضة في المناطق الريفية أو النائية، ليؤكد رغم كل شيء أن الجغرافيا تصب في صالح النظام السوري وليس العكس، وإذا أضفنا إلى هذا مسألة نزوح السكان دائمًا إلى الأماكن التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري، حتى باعتراف المعارضين أنفسهم، فهذا يعني أن الديموغرافيا أيضًا في صالح النظام، وستظل.. حتى "داعش" يبقى تمددها وانتشارها مركزًا في "الرقة"، وهي محافظة حدودية ذات طبيعة قبلية ومن أقل المحافظات السورية سكانًا 4,4% (وثمة تشابه طفيف، من جوانب بيعنها، بينها وبين سيناء المصرية)، وهذا لا يعني بأية حال التكاسل عن تحريرها وعن إعادتها إلى الحضن السوري، فكل ذرة تراب عربي لها وزنها؛ ولكنه فقط يؤكد أن النظام (الدولة) السورية هي الأكثر حضورًا وسيطرة على الأرض، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن سكان "الرقة" الموظفين مستمرون إلى حد ما (بسبب الحصار المحكم الذي تفرضه داعش بين حين وآخر) في صرف رواتبهم من المراكز الحكومية الإدارية التي تتمتع بحماية الجيش السوري في المحافظات والمدن المجاورة، مما يعني أن ظل الدولة حاضر حتى لدى أولئك القاطنين في أماكن تسيطر عليها "داعش".

نجاح النظام في الحفاظ على سير عمل مؤسسات الدولة واستمرار رحلات النقل الجوي، رغم الحرب التي تشنها عليه أطراف داخلية وخارجية، أمر يحسب له، ولا شك؛ ويكشف في الآن ذاته ضعف معارضيه وتفككهم واقتتالهم وجهلهم بفنون الإدارة وعدم امتلاكهم مشروع بديل للحكم حتى في الأماكن التي يسيطرون عليها. ويحسب للجيش العربي السوري مبادرته إلى الإطاحة بالمغامرات القليلة والفاشلة التي سعى المعارضون من خلالها لإدارة المناطق الخاضعة لهم، لأن استقلال كل منطقة بإدارة شؤونها في طريقة عبثية يغيب عنها النظام والانضباط، لهو تنفيذ حرفي لمشروع التقسيم الذي خطط له مهندسو الفوضى العربية.

ختام.. إن أكثر ما يغضب عدوك هو أن يرى فشله في رسم اليأس على وجهك؛ وإن أكثر ما يغضب الجماعات التخريبية المنتشرة كالسرطان في الجسد العربي، اليوم، هو عجزها عن إرهاب الجماهير، وعن تركيعهم أو إجبارهم على المكوث خلف ستائر المنزل السوداء يرقبون الموت؛ وإن أشد ما يؤلم أعداء الأمة العربية الذين أرادوا، عبر مشروع عولمي تم إعداده بعناية، إشاعة الفوضى، هو صمود الدول العربية وقدرتها على التماسك والاستمرار وتفويت الفرصة والعبور من الأزمة، وهذا ما هو كائن وما سيكون، رغم كل شيء ورغم الكم الهائل من التضحيات.

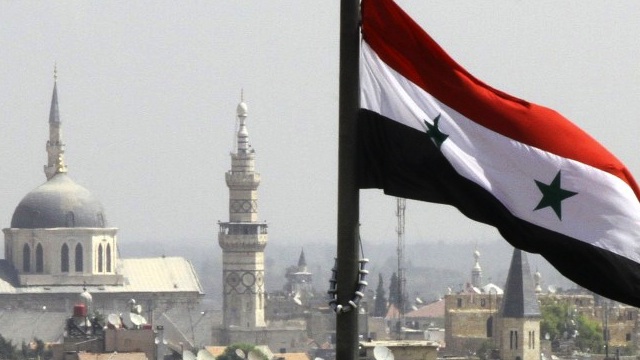

الدولة لا تزال في قبضة النظام السوري.. لأنه لم يفقدها من البداية

2015-07-16

بقلم: السيد شيل